伏見の酒を美しく呑む〜より深く京都を味わう“酒と器”のマッチング

京の酒どころ、伏見。

風情あふれる町並みに多くの酒蔵が立ち並ぶ、日本でも指折りの銘醸地です。日本三大酒どころのひとつとしても知られる伏見のお酒は、そのやわらかな香りとふくよかな味わいで「女酒」と呼ばれています。はんなりとした京都のお酒は、やはり京都の焼き物で味わっていただきたいもの。そんな思いから、オリジナルの酒器を作ることになった酒蔵と京焼・清水焼の陶芸家たちが、伏水酒蔵小路の唎酒師とともに伏見自慢のお酒を味わいながら語り合いました。

伏見のお酒と京焼〜作り手の数だけ“味”がある

今回の座談会に参加したのは伏見の3つの酒蔵と京焼の3人の陶芸家、そして伏水酒蔵小路の唎酒師。

まずは京焼と伏見のお酒についてお話いただきました。

「京都で焼かれればすべて京焼・清水焼です」

そう語るのは陶芸家の林侑子さん。

大正時代から続く紅村窯の四代目です。

紅村窯は絵付けをせず、青磁や白磁そのものの美しさを際立たせた作品が大きな特徴。

林さんは受け継がれたスタイルを守りつつ、器作りにおいては口当たりの良さを大切にしています。

林「うちでは絵柄のない器を作っていますが、京焼は特徴がないのが特徴といわれる焼き物です。そこで今回はそれぞれ作風のちがう作家さんに集まっていただきました」

作り手によってまったくちがうといわれる京焼・清水焼。

陶磁器の工房&ショップ「めおと屋 いろゑ」を営む光武みゆき(雅号・丹影niei)さんは、絵付け師として焼き物の世界に入ったそうです。

光武さんの特徴は、京都の雅を彩った緻密で繊細な絵付け。

光武「伝統的な柄や文様を生かしながら現代の生活にもなじむ。そんな器を目指して作っています」

三人目の陶芸家は藤原芙由美さん。

発色や質感にこだわったオリジナルの「色釉」を使った器や、無鉛上絵具で描く鮮やかで艷やかな金魚の絵付けが印象的な陶芸家です。

藤原「もやが出るような独特の風合いや、指筋で作る釉溜まりなどが私の特徴です」

確かに三人三様。陶工の数だけスタイルがあるのですね。

次は伏見のお酒の話。

今回お話くださった三人は、いずれも江戸時代から続く歴史ある酒蔵の方々です。

「伏見の酒の魅力はなんといっても水にある」と語るのは、米、水、麹とすべて京都のもので造られた純米酒「花洛」を醸す招德酒造の杜氏・大塚真帆さん。

正保二年(1645年)から酒造りを始め、大正中期から伏見に移ったという酒蔵で、特定名称酒はすべて純米で造ることにこだわっています。

大塚「うちは敷地内にある井戸から汲み上げたお水を仕込み水として使っています。伏見の水は口当たりがやわらかくお酒もまろやかに仕上がります。それが伏見の酒は女酒と言われる所以です」

そんな招德酒造が酒造りにおいて大切にしていることは

大塚「お料理と一緒に飲んでいただくことで美味しさが倍増するようなお酒を目指しています」

次にお話いただいたのは玉乃光酒造の山川結さん。

最近は酒蔵同士の交流が盛んになってきたと感じているそうです。

山川「伏見全体で盛り上げていこうという心が、今後につながって行けば良いなと思います」

玉乃光酒造は延宝元年(1673年)に誕生した酒蔵。

純米吟醸と純米大吟醸しか作らない、酒米は自社で精米する、機械を使わず人の手で麹をつくるなど、細部にこだわった酒造りをしています。

山川「麹は機械を使わず人の手を入れて作っています。麹米に納豆菌が繁殖すると麹がダメになってしまうので、酒造りの期間に入ったら納豆を食べられないんですよ」

酒造りは分業で行われますが、手が足りないときは互いに協力し合うため、麹担当でなくても納豆は食べないのだとか。

そんな玉乃光酒造が作るのは、決して派手ではないけれど飽きのこないお酒。

食卓の定番となるようなお酒です。

最後は銘酒「富翁」で知られる北川本家。

江戸時代、宇治川沿いの豊後橋あたりで船宿を営んでいた初代当主が客に出すための酒を造り始めたことが北川本家の酒造りの原点です。

十四代目当主の北川幸宏さんは伏見の歴史について語りました。

「秀吉が伏見城を築き、徳川家康、秀忠、家光の時代まで伏見は政(まつりごと)の中心でした。人が集まれば酒を造ろうということになる、造ってみたら水が良かったというのが伏見の酒造りの歴史だと思っています」

明暦三年の創業以来ずっと伏見で酒造りを行っている北川本家のこだわりは「でしゃばらない」お酒。

北川「京料理のお出汁の文化と同じです。必要だけれどでしゃばらない、目立ちすぎない。そういうお酒を作っています」

お料理やおつまみとのペアリングでより美味しさが増すお酒。

決してでしゃばらない、やさしくふくよかな味わいのお酒。

伏見のお酒ははんなりとした京都の女性を思わせます。

伏見に来たならきき酒を〜より“深く”味わうために

ここからはそれぞれの蔵がセレクトした自慢のお酒を味わうきき酒の時間です。

お作法を教えてくれたのは伏水酒蔵小路の唎酒師、伏見早奈恵さん。お名前の「伏見」は本名なのだそうで、不思議なご縁を感じます。

お店の名前が「伏見酒蔵小路」ではなく「伏水酒蔵小路」なのも“水”へのこだわりを感じますね。

伏見「日本酒はまず目で色を見て、次に香りを楽しみます。それから口をつけて味わうのですが、舌は部分によって味の感じ方が異なります。ひと口目は舌先で、ふた口目は舌の奥で味わってみる。同じお酒でもいろいろな味がするのがわかると思います」

今回きき酒を行ったお酒は全部で7本。純米吟醸、特別純米、大吟醸など特定名称酒と呼ばれるものをセレクトしていただきました。

日本酒の材料は水と米、そして麹ととてもシンプル。しかも伏見という限られた範囲で作られているのに、どれもまったく味わいがちがうのも日本酒の持つ不思議な魅力です。

山川「富翁の大吟醸は華やかな香りの酵母を使っているんですよね。そこに醸造アルコールを入れることでより香りが生かされているなと感じます」

北川「花洛の辛口は酸味が特徴かな」

大塚「酸味ですね。お燗にするとお米のふくよかな香りが広がって、口当たりがやさしくなります。お燗酒にはヒーリングパワーがあるんじゃないかな」

それぞれのお酒を味わいつつ、日本酒談義が白熱します。

山川「お酒を作るときは品質が一定になるようにしますが、作り手・作り方でも味が変わります」

大塚「米に吸わせる水の量によって蒸米の硬さが変わり、麹の溶け具合がちがってきます。それが蔵ごとの特徴になっているのでは」

同じ水、同じ米を使っていても、蔵によってまったくちがう味わいになるのが日本酒のおもしろいところ。陶工の数だけスタイルがある清水焼のようです。

北川「酒器の形でも香りや味が変わるのできき酒は同じ器で行うのが基本ですが、普段飲むときはお酒によって器を変えるとおもしろい。お酒の表情が変わりますからね」

そこに陶芸家のみなさんから「冷酒がオススメのものはお燗にしないほうが良いんですか?」という質問が。

山川「いろいろ試してみておいしい!と思ったらそれが正解だと思いますよ」

林「なるほど。お酒は自由に楽しめば良いんですね」

なごやかな中にも真剣さが光る…そんな心地よいひとときから今回のマッチングに選ばれたお酒はこちら!

器によって味わいが変わる日本酒。

オリジナル酒器作りへの期待が高まります。

器と酒〜魅力を高め合う“マリアージュ”

酒造りのお話を聞きながらのきき酒会もいよいよクライマックス。

酒蔵と陶芸家によるオリジナル酒器作りのためのマッチングが行われました。

マッチングに向けて語られた伏見さんの一言に陶芸家のみなさんの創作意欲がかきたてられます。

伏見「色味に特徴があるお酒だと、色のついた酒器は避けたいですね。お米の香りが特徴のお酒は、平盃よりも鼻を覆うような酒器でいただくと楽しめるのでは」

富翁の純米酒「プルミエアムール」の琥珀色に惹かれたという林さん。

日本酒の持つ「色」の美しさを引き立たせるような器を作りたいとのことで、北川本家と組むことに。

大塚「穏やかな香りとほんのりとした甘みが花洛甘口の特徴。その繊細でやわらかみのある味わいにぴったりだと思います」

色釉にこだわり、まったりとした口触りの器を思い描く藤原さんと、冬の寒さを和らげるお燗に合いそうな器だと想像する招德酒造のコラボレーションが誕生しました。

山川「玉乃光の熟成古酒は、「雄町」を100%使ったお酒です。もともと野性的な味わいのお米ですが、長期熟成させることでお米のまろ野生やかさが引き立ってくる。お米が醸され熟成されて酒になっていく面白さを感じてもらえたら」

そして、自社で精米し人の手で麹づくりを行う玉乃光酒造。長期熟成によってお米の深い味わいを引き出した熟成古酒と、金彩が美しく、個性的でありながら古き良き装飾を施した器作りをする光武さんの器。どちらも「人の手が入ること」に惹かれ合いペアリングが決まりました。

いよいよ完成〜“京の酒”を楽しむための“京の器”

土鋏恋花杯×富翁 純米酒 「プルミエアムール」のマッチング

林「お酒の色が映えるよう、白玉のような紅村窯伝統の西施白磁(せいしはくじ)を使用し、和食からフレンチやイタリアンにも使えるようにデザインしました」

北川本家のプルミエアムールの持つ「初恋」というイメージから、可愛らしい花を連想したという林さん。日本酒が世界で「sake」と呼ばれているように、日本を連想する花「桜」に似た可憐な花サクラソウを装飾に施しました。

内側は土鋏を使った林さん独自の手法でサクラソウの切り込みを入れ、蕾をイメージしたドットを散りばめました。

高台もサクラソウの形にし、伏せておいても楽しめるように。

一番のこだわりは何といっても紅村窯が大切にしている口当たり。

上唇と酒器のフチから日本酒がなめらかに流れ込むカーブ、支える下唇のフィット感を何ども確かめながら削りあげたとのこと。

林「とろっとまろやかな口当たりに、甘酸っぱい香りと味」

まさに“初恋”と呼べるお酒にふさわしい、可憐な酒器が完成しました。

北川「甘酸っぱい味と優しい香りが、可憐な酒器にとても合います」とコメントをいただきました。

林「日本酒を勉強させてもらったことで、一口ひとくちの変化や酒器の形で香りや味が変わることをより深く楽しめるようになりました。冬に熱燗を楽しむための器も作ってみたい」

輪花盃×純米吟醸「花洛」甘口のマッチング

「やわらかな口当たりと優しい香り、そしてソフトな呑み心地」で花洛の純米吟醸甘口が一番好みのお酒だったと話す藤原さん。

そのふくよかな呑み心地を生かすことと、和紙に柔らかな花びらが描かれた「花洛」のラベルを柱に制作したそう。

13点の試作品で杜氏の大塚さんにきき酒をしていただき、完成したのがこちら。

少し丸みがあり、口の部分を3カ所花びらのようにつまんだ形は花洛のラベルの花をイメージ。口にフィットすることでお酒が口に入るまでの流れも程よく、香りも感じられるとのこと。

また、得意とする色釉も生かし、ボトルと並べたときにラベルと相性の良い、ほのかな赤と青の2色で制作。この酒器で、だれとどんなシチュエーションでお酒をいただこうかな…と、想像するのも楽しいですね。

もともと好きだったという伏見のお酒。

藤原「今回の企画でより日本酒が好きになり、またモノ造りの楽しさを実感しました」

大塚さんからは「やわらかな味わいを存分に楽しめる酒器に仕上がっています」と酒器にご満悦なコメントでした。

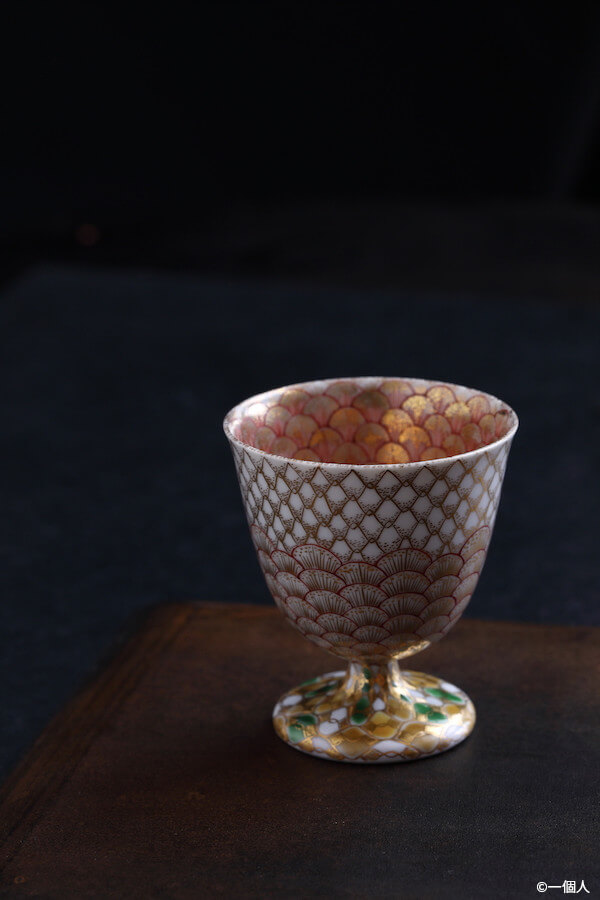

金彩水古紋高杯×玉乃光 純米大吟醸 備前雄町100%熟成「古酒シルバー」のマッチング

美しい金彩と緻密な柄。光武さんの作風が余すことなく生かされているこちらの酒器。

以前から玉乃光のお酒を口にする機会は多かったと話す光武さん。

今回のきき酒で、「はっきりと主張がある独特の味わいながら、食中酒としても申し分のない」玉乃光の魅力にあらためて気づいたそう。

光武「とくに熟成古酒の持つ深みに惹かれました」

お酒好きの女性をイメージし、形は女性好みの洋風の高杯に。

玉乃光の米、水、麹へのこだわり、そして古酒の熟成された深みを白、黄色、金色で高台部分に表現。とくに玉乃光の「光」の輝きを表すために金彩にこだわりました。

図柄は伝統柄である青海波や網目紋などお酒に欠かせない「水」にまつわる古紋をアレンジして組み合わせ、連ねることによって米、水、麹、そして人の手の「奇跡の融合」とも言える酒造りを表現したそうです。

光武「飲まれるお酒の背景やストーリー、また伏見の土壌と共鳴するような酒器になっていればうれしいです」

山川「金彩が金環日食をイメージした玉乃光のロゴとリンクし、お酒が入るときらきらしていて美しい」と酒器とお酒だけでなくコメントも綺麗にマッチングしました。

今回制作された酒器は、それぞれの酒造などで販売されるほか、気軽のお楽しみいただけるよう、飲食店のきき酒セットなどでも手にとっていただける予定です。

かつて城下町として栄え、現在は日本屈指の酒どころとして知られる伏見は、

伏見城や十石船、坂本龍馬が逗留した寺田屋など歴史的な観点からも見どころ満載の街。

伏見ならではのノスタルジックな街並みを眺めながら日本酒談義に花を咲かせるのも一興です。

京都観光にお越しの際は、清水焼の器で伏見の酒をご賞味あれ。

<店舗のご紹介>

今回の座談会の舞台は伏水酒蔵小路近くに12月OPEN予定の「伏見の日本酒と京のええもん販売処〜伏水酒蔵堂」。伏見酒造組合に所属する18蔵元の色々な種類の日本酒や、京都の伝統産業品「京もの」の魅力を発信していくために未来を担う若手職人が中心となって発足した「KYO-MONO is COOL!プロジェクト」制作の酒器も販売しています。

京都旅行に訪れ、伏水酒蔵堂にふと立ち寄り、お土産にしたくなるような素敵な器と出会えるかもしれません。

そして今回のコラボ企画のために林さん、光武さん、藤原さんが製作した酒器も販売する予定です!

伏水酒蔵小路でうまいもんを肴に一献。“とっておきのお酒”に出会ったら、伏水酒蔵堂でお気に入りのお酒とぴったりの酒器を探してみてはいかがでしょうか。

伏見観光や伏見桃山散策の際には伏水酒蔵堂へ是非お立ち寄りください。

座談会に唎酒師として参加いただいた伏見早奈恵さんには、伏見の楽しみ方を紹介する記事(水と、酒の、都へ。伏見1Dayトリップ)にも登場していただきました。伏見さんが専属唎酒師として在籍している伏水酒蔵小路も掲載しています。 伏水酒蔵堂を視覚で楽しみ、伏水酒蔵小路で味覚を愉しむ旅を企画してみては?伏見さんからおすすめの日本酒の飲み方を教わり、お酒と相性抜群の伏見さんおすすめのおつまみで舌鼓を打つ事ができるかもしれませんよ。興味のある方はぜひご一読ください!

(掲載日:2019年10月11日 取材:VALT)

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

スポット情報

| エリア | 伏見 |

|---|---|

| 店舗名 | 伏水酒蔵堂 |

| 所在地 | 京都市伏見区納屋町141番地 |

| アクセス | 京阪本線伏見桃山駅より徒歩6分、近鉄京都線桃山御陵前駅より徒歩9分 |

| 営業時間 | 10:30〜19:30 |

| 定休日 | 火曜日 |

| TEL | 075-748-6080 |

| URL | http://www.sakagurado.com |

ササキパン本店♪新酒の時期限定「酒粕ぱん(黒あん&白あん)」納屋町商店街(京都伏見)

京都 知る人ぞ知る♪とっておき“桜の穴場スポットでゆったりお花見

伏見桃山城の桜♪伏見の街のランドマーク模擬天守を彩る桜

七瀬川遊歩道と東高瀬川(約1.2km)の桜並木♪伏見のお花見穴場スポット(京都伏見)

墨染寺の桜♪別名「桜寺」と呼ばれる桜の隠れ寺・ライトアップも実施(伏見深草)

RELATED おすすめの関連記事

-

2025/02/10 伏見稲荷大社からも近い!伏見桜の名所と日本酒「利き酒」スポット

伏見は城下町、港町、宿場町、酒の町と4つの顔を持つ京都の南の玄関口。豊臣秀吉が伏見城を築き城下町とし...

詳しく読む -

2025/02/09 伏見桃山城の桜♪伏見の街のランドマーク模擬天守を彩る桜

伏見桃山城は、木幡山の高台にそびえる伏見のランドマーク。 この伏見桃山城は豊臣秀吉や徳川家康が築い...

詳しく読む -

2025/02/24 伏見の新名物♪ニュータッチ凄麺「京都伏見酒粕ラーメン」2月24日関西限定で新発売

ヤマダイ株式会社&玉乃光酒造&とっておきの京都コラボで誕生 ヤマダイ株式会社では、酒どころ伏見なら...

詳しく読む -

2025/06/23 京都 夏越の祓「茅の輪くぐり」スポット♪伏見・西京(京都西山)・山科・京北・八幡

全国の神社で行われる「夏越の祓(なごしのはらえ)」。その由来は立春から半年間の罪穢(つみけがれ)を祓...

詳しく読む

EVENTS おすすめのイベント

-

2025/07/31 伏見 御香宮神社 夏越の大祓式 茅の輪神事(7月31日) 茅の輪くぐり

御香宮神社(ごこうのみやじんじゃ)は、神功皇后を主祭神として仲哀天皇応神天皇他六柱の神を祭り、日本第...

詳しく読む -

2025/07/09 寒天と出会い 寒天とつながる ひとときのお茶会♪パーソナルカラーで見つけるわたしに似合う色(伏見)

実は、伏見は寒天の発祥の地♪寒天でつなぐ地域のコミュニティ「伏見寒天イロハproject」からイベン...

詳しく読む -

2025/05/31 京都丹波あゆの魅力発信フェア(2025年5月31日~9月30日)

京都丹波地域の豊かな自然が育んだ、夏の食を代表する「京都丹波の鮎」。その魅力を広く発信するため、「京...

詳しく読む -

2025/07/12 第9回八瀬えいでん夏まつり(2025年7月12日)@八瀬比叡山口駅

叡山電鉄株式会社では、2025年7月12日(土)に第9回「八瀬えいでん夏まつり」を八瀬比叡山口駅にて...

詳しく読む