折上稲荷神社(おりがみいなりじんじゃ) 夏越の大祓 茅の輪くぐり(京都山科)

折上稲荷神社(おりがみいなりじんじゃ)は、奈良時代の和同4年(711年)創建、伏見稲荷大社と共に最古の稲荷神と言われています。

稲荷山の奥にあることから伏見稲荷大社の奥宮とも伝えられ、より強い御利益が得られるとされています。

夏越の大祓にあわせて、茅の輪(ちのわ)を境内に設置し、夏越の大祓(なごしのおおはらえ)の「茅の輪くぐり」が行なわれます。参拝者は各自ご自由に茅の輪をくぐり、邪気を取り祓い、無病息災を祈願ください。

茅の輪の設置の期間は、2025年6月23日(月)もしくは24日(火)いずれかの日から、7月7日(月)までとなります。

働く女性の方々をはじめ皆様の疫病退散、この半年に知らず知らずに犯した罪、穢れ、不正不純を祓い清め同時に身も心も生まれ変わった清浄な姿に立ち返ります。

折上稲荷神社、三九郎稲荷神社、稲荷塚に鎮まる神々の御力にすがり祓い清めます。

夏越の大祓とは、一年の半分にあたる6月の晦日に行われ、半年の間に身に溜まった穢れを落とし、残り半年の無病息災を祈願する神事です。

■茅の輪の設置期間:2025年6月23日(月)もしくは24日(火)いずれかの日から、7月7日(月)

※この間、自由に茅の輪をくぐっていただき、邪気を祓い清めてください。

<茅の輪くぐりの由来>

茅の輪くぐりは「夏越の祓」にて茅の輪をくぐって罪や穢れを落とす祓の行事です。茅の輪は、茅(ちがや)という、イネ科の植物を編み作られた人の背丈よりも大きい輪のことです。スサノオノミコトの神話に由来すると言われています。

神代の昔、蘇民将来(そみんしょうらい)と巨旦将来(こたんしょうらい)という兄弟がおり、兄の蘇民将来はとても貧しく、弟の巨旦将来はとても裕福でした。

ある日、素盞嗚尊(すさのおのみこと)が、旅の途中に巨旦将来に一夜の宿を求めたところ、冷たく断りました。一方、蘇民将来は、貧しいながらも、快く宿と食事の提供をしました。

翌朝、お礼として蘇民将来に茅の輪を与え「腰に付けておれば、疫病から免れることができるであろう」と言い残して旅立ちました。その数年後、疫病が流行した時に、巨旦将来の一族は疫病で滅んでしまいましたが、蘇民将来の一族は疫病から逃れて繁栄し、子孫も栄えたと伝えられています。

時代が流れ、腰に茅の輪をつけるものから、茅の輪をくぐるものに変化したとされています。

○茅の輪のくぐり方

(1)正面にて一礼。茅の輪をくぐり左へ回ります

(2)正面に至り一礼、茅の輪をくぐり右へ回ります

(3)正面に至り一礼、茅の輪をくぐり左へ回ります

(4)正面に至り一礼、もう一度くぐり、そのまま社殿へ進み御参拝ください

折上稲荷神社ご由緒

折上稲荷神社は、奈良時代の和同4年(711年)創建、伏見稲荷大社と共に最古の稲荷神と言われています。

境内にある稲荷塚(京都市史跡)は約1,500年前のもので稲荷神の前身、祖先神(田の神)がお祀りされていた聖地です。

この地に、稲荷大神が降りられ、伏見稲荷と共に最古の稲荷神と言われており、倉稲魂神(うかのみたまのかみ)、保食神(うけもちのかみ)、稚産霊神 (ワクムスビノカミ)

の三神がご祭神としてて祀られています。

また世界でも多くみられるレイライン(聖地と聖地が一直線上で結ばれる)が伏見稲荷と折上稲荷で結ばれており、伏見稲荷の奥の宮といわれより強い御利益が得られると言われています。

江戸時代末期、孝明天皇がご即位される時に側に仕える多くの女官が病気になったため、折上稲荷神社に御祈祷が命ぜられました。

祈祷の後、女官達が奇跡的に回復したことから、女官達の間で「折上稲荷様の御利益は折り紙付き」と言われるようになりました。

孝明天皇は、女官達が元気で働いてくれる様にと願いを込めて「長命箸」を奉納されました。

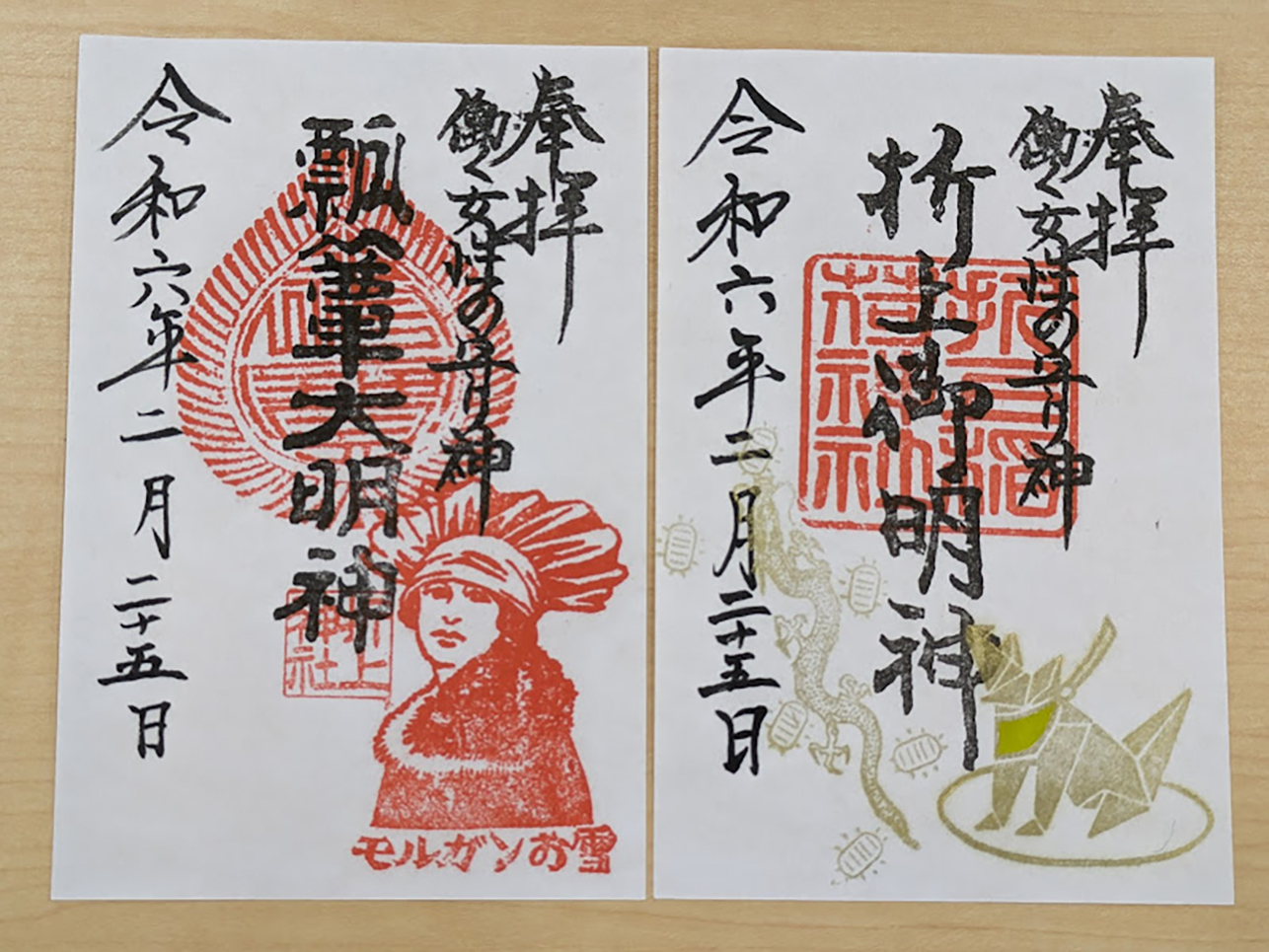

以来 、折上稲荷神社は「働く女性の守り神」として厚く信仰されることとなり、日本の女性の地位を世界的に高めた「モルガンお雪」など多く女性より信仰され、女性の商売繁盛祈願としても篤い信仰を集めています。

現在は、女性起業家、社長、キャリアウーマンをはじめ、女優や芸能人、タレントもお忍びで参拝されます。

モルガンお雪と折上稲荷神社

日本が国際社会に進出した明治時代、世界に日本女性の存在を知らしめたひとりに「モルガンお雪(加藤ゆき)」がいます。

お雪は祇園の芸妓で、胡弓の名手として知られており、世界三大財閥のひとつモルガン財閥のJ.P.モルガンの甥に見初められました。

しかしながら、当時は国際結婚が難しい状態でしたが、古来より女性の信仰を多く集めていた菩提寺の同聚院と折上稲荷神社を篤く信仰することでその難局を乗り越え、結婚を決意し「日本のシンデレラ」として世界の社交界へ足を踏み入れることになりました。

モルガン氏との結婚は日米友好の先駆けとして大きく報じられたことにより、古くから女性の信仰が篤かった折上稲荷神社と同聚院(東福寺の塔頭寺院)は「働く女性の守り本尊・守り神」として社会進出をする全国の女性に広く知られるようになりました。お雪が常に身につけていた瓢箪のお守りは、折上稲荷神社にて今でも授かることができます。

お雪は世界の社交界で活躍し、81歳で人生の幕を下ろしますが、三回忌の際には彼女を慕ってフランスから同聚院へ新品種の白バラ「ユキサン」が献花されました。

モルガンお雪をイメージしたその気品は、日本女性の象徴としてその姿と香りを今に伝えています。

●まだまだあります♪京都 夏越の祓「茅の輪くぐり」スポット一覧はこちらをクリック

(情報提供:折上稲荷神社)

| エリア名 | 山科 |

|---|---|

| イベント名 | 折上稲荷祭 夏越の大祓 茅の輪くぐり |

| 開催日時 | 2025年6月23日(月)もしくは24日(火)~7月7日(月) |

| 開催場所 | 折上稲荷神社 |

| 所在地 | 京都市山科区西野山中臣町25 |

| アクセス | 電車:地下鉄東西線椥辻駅から徒歩15分 バス:山科駅から京阪バス28系統、三条京阪・祇園四条駅・四条河原町から88B系統、京都駅八条口から301・303・305・312系統乗車、折上神社下車徒歩3分 |

| TEL | 075-581-1834 |

| URL | https://origami-inari.jp/ |

EVENTS おすすめのイベント

-

2025/12/14 僧侶がご案内する京都・伏見1000年の歴史に触れる旅(非公開寺院での特別拝観&街歩き)

JALグループの旅行を扱う専門会社「ジャルパック」と京都伏見の鎌倉時代創建の古刹「大光寺」が連携し、...

詳しく読む -

2025/10/04 収穫の秋、味覚の秋が到来♪マルシェ大原野@京都西京(2025年10月~12月)

京都西山の大原野は市街地に隣接する農業地域の中で、京都市内で最大級の農地面積を誇る近郊農業が盛んなエ...

詳しく読む -

2025/11/04 伏見深草 岡山工芸♪手描友禅体験と工房見学(月曜~金曜開催)

京都が誇る至高の芸術「京友禅」の技と匠を体験♪ 伏見稲荷大社にほど近い、伏見深草に工房を構える「岡...

詳しく読む -

2025/11/22 浄住寺2025年度秋の特別公開♪紅葉の隠れた名所(11月22日~12月14日)京都西京

通常非公開の本堂と方丈内部を特別公開 黄檗宗の禅寺・浄住寺(じょうじゅうじ)は、参道石段の紅葉が美...

詳しく読む

RELATED おすすめの関連記事

-

2025/09/12 おこしバス♪京都定期観光バス ライトアップ京の紅葉「隨心院と醍醐寺」

「おこしバス」の愛称で京都の観光名所を巡る京都定期観光バス。色づいた秋の夜をお楽しみいただく「ライト...

詳しく読む -

2025/11/10 青蓮院門跡 将軍塚青龍殿の紅葉♪京都市街の絶景と紅葉を同時に楽しむ(京都山科)

青蓮院門跡(しょうれんいんもんぜき)は、天台宗総本山比叡山延暦寺の三門跡(青蓮院、三千院、妙法院)の...

詳しく読む -

2025/10/29 隨心院の紅葉♪小野小町ゆかりの寺院 11月は秘仏の本尊を特別公開(京都山科)

隨心院(ずいしんいん)は山科・小野郷に佇む、真言宗善通寺派の大本山。平安時代、弘法大師より8代目の弟...

詳しく読む -

2025/10/29 勧修寺の紅葉♪借景庭園の紅葉と秋に咲く不断桜との競演(京都山科)

勧修寺(かじゅうじ)は、藤原氏と皇室ゆかりの寺院で真言宗山階派の大本山。 醍醐天皇が母である藤原胤...

詳しく読む